宮代町議会議員選挙が告示 2024/1/30

宮代町議会議員の選挙が告示されました。朝から応援候補者の出陣式に参加しました。晴天の下に支援者や地域の方が集まり、それぞれの選挙戦がスタート。今回の町議選では14人定数に15人が立候補しています。新人の方も6名出馬されました。1人オーバーとはいえ激しい選挙戦になります。候補者の皆様には存分に政策や思いを訴えて頂きたいと思います。町議選は住民にとって一番身近な選挙です。5日間の選挙期間、是非候補者の訴えに耳を傾けてみてください!

宮代町議会議員選挙が告示 2024/1/30

宮代町議会議員の選挙が告示されました。朝から応援候補者の出陣式に参加しました。晴天の下に支援者や地域の方が集まり、それぞれの選挙戦がスタート。今回の町議選では14人定数に15人が立候補しています。新人の方も6名出馬されました。1人オーバーとはいえ激しい選挙戦になります。候補者の皆様には存分に政策や思いを訴えて頂きたいと思います。町議選は住民にとって一番身近な選挙です。5日間の選挙期間、是非候補者の訴えに耳を傾けてみてください!

白岡市の地域部活動 2024/1/25

埼玉県議会の文教委員会の皆様が白岡市に視察に来られ、地元議員としてお迎えしました。視察内容は地域部活動について。白岡では部活動の地域移行をモデル地域として取り組んでいます。教員の負担軽減と専門的で多様な部活動の推進が目的ですが、成果もある一方で課題も多くあります。特に受益者負担のあり方などは心配の声を頂く事も多いです。これから多くの地域で部活動の地域移行が進むと思いますが、何か参考になる事があれば嬉しいです。

農業の新しいカタチ 2024/1/22

白岡市に進出予定の企業「サラダボウル」の田中社長とお会いしてきました。「サラダボウル」は農産物の生産・販売・加工を行う農業法人で、白岡市でいちご農園を開く予定となっています。いちご農園といっても世界最大規模のいちご農園を計画されています。最先端のIT技術を活用した今までにないいちご農園を目指されているようです。

サラダボウルという会社はスーパーで売られている「天然水トマト」などが有名ですが、全国に生産拠点があります。

山梨県にあるサラダボウルのトマトハウス「アグリサイト」では3ヘクタールの大規模ハウスで水耕栽培が行われていました。コンクリートの上にトマトが並べられ、自動運転ロボットが走り、農業ハウスというよりも実験を行うラボのような雰囲気でした。

7mの高さのトマトハウス

代表取締役の田中社長

元金融マンの田中社長が進めているのは、これまでの農業とは全くイメージが異なる「新しいカタチの農業」です。儲かる農業を目指して、徹底した市場調査やマーケティングが行われています。また、ITを活用した品質管理であったり、職員の充実した福利厚生であったり、大企業と同じような生産体制が構築されています。若い従業員も多く、大手企業出身の若手などが続々入社されているようです。農業法人というよりも最先端の技術で農産物をつくるアグリテック企業といったほうがしっくりきます。農業の大きな可能性を感じさせてもらえる施設でした。

サラダボウルの皆様と県議会の有志メンバー

サラダボウルがこれから作るいちご農園は白岡市でこれまでずっと耕作放棄地だった場所に開園されます。(篠津地区)現在はこの場所で土地改良事業が行われ、農業用の圃場や排水設備などの整備が始まっています。この土地改良事業ですが、非常に特徴的で、3割の非農用地を設定してそれを物流倉庫に売却し、その売却利益で土地改良にかかる費用を捻出するという試みをしています。こうした取り組みを民間事業で行うのは日本初です。他の地域でもこのやり方を参考にしたいと思う自治体や事業者が増えると思います。

非農用地に建設された物流倉庫

民間事業とはいえ大規模な事業ですので、白岡のまちづくりとも調和させていく必要があります。農業は地域と密接に関係するものです。そして農業はこれから大きく変わっていきます。サラダボウルの先進的な取り組みを支援するとともに、その事業が白岡市の地域振興にもつながるように、しっかり連携していきます。

宮代町商工会の賀詞交歓会 2024/1/21

宮代町商工会の賀詞交歓会に参加しました。鈴木商工会長をはじめ、町内の商工関係の皆様が進修館に集まりました。宮代町は個性のある魅力的なお店も多く、もっとたくさんの方に知って頂きたいお店もあります。事業者の皆様と宮代町のまちづくりの事や地域活性化の事など、色々意見交換ができました。ただ今日は公務があり、途中までしか居られませんでした。これからさらにコミュニケーションを深めていきたいです。

常任委員会の視察 2024/1/19

県議会で常任委員会の視察がありました。文京区の順天堂医院と渋谷区のキューピー株式会社に伺いました。視察内容は医療機関のSOGIへの配慮について、もうひとつはフレイル予防についてです。先進的に取り組む病院と企業に話を伺いました。

SOGIというのは「性的指向と性自認」の頭文字です。トランスジェンダー等の方々が医療をより受けやすくなるために、順天堂医院では日々患者への対応や病院の在り方を検討し、環境整備を進めています。SOGIに関する患者の様々な悩み事や病院の取り組みについて聞かせて頂き、大変勉強になりました。

また、フレイル予防については国と大学と企業の産官学連携で研究が進められており、その研究を見せて頂きました。フレイル予防というのは年をとっても介護にかからず、元気でいるための予防行動です。埼玉県は日本で最も早く高齢化が進むといわれており、医療費や介護費も膨らんできています。フレイル予防を浸透させる事で、元気に長生きしながら、生涯にかかる医療費や介護費を削減できる可能性が期待されます。

行政も様々なフレイル予防事業を行っていますが、エビデンスによる裏付けが弱く、やりっぱなしの取り組みも多いので、しっかり効果検証とエビデンスに基づいた取り組みを行い、継続していく事が重要だと思います。

県議会では企業や大学へ視察に行く事も多いですが、民間ならではの専門性、柔軟性のある取り組みが多く、勉強になります。

朝の駅頭活動 2024/1/17

今朝は新白岡駅で駅頭活動。最新の県政通信をお配りしました。朝は体の芯まで冷えますね。コーヒーとホッカイロを頂いてしまいました!元気がでます!ありがとうございます。

被災地への県の支援、そして課題 2024/1/16

能登半島地震の発生から2週間が過ぎました。宿泊施設への2次避難も少しずつ始まっていますが、いまだ厳しい環境での避難生活を送っている方々が多数いらっしゃいます。

埼玉県では、主に石川県七尾市の避難所運営業務の支援を行っています。県内の市町村からも応援職員が現地に入り、支援物資の搬入や炊き出し、避難者の健康管理や夜間の警備などにあたっています。避難生活が長期化する事を見込み、何名かでチームを組み、時期をずらして交代で被災地に向かっています。非常に過酷な環境ですので、被災者の方への支援はもちろん自身の体調にも気をつけて頂きたいと思います。

専門の医療チーム(埼玉DMAT)も派遣され、患者搬送や診療などを行っています。埼玉医科大学や済生会加須病院などの専門スタッフが現地のDMAT本部の指揮のもと支援活動を行っています。

県、県内企業、白岡市や宮代町からも多くの物的支援、義援金支援が送られています。

また、今回の震災では障がいのある方や高齢者など、いわゆる災害弱者ケアの課題も浮き彫りになっていると思います。妊婦の方や知的障害のある方などが車中泊を余儀なくされている現状もあり、配慮が必要な方への体制整備が求められます。今後、埼玉県においても災害時における福祉避難所などの実際的な運用について、形だけでなく機能させるためにシミュレーションしていく必要性を強く感じています。

新春マラソン大会、書き初め展 2024/1/14

白岡市新春マラソン大会が開催されました。コースには雪が少し残っていましたが、雲一つない晴天でマラソン日和です。4年ぶりという事で心待ちにしていた方も多いと思います。2000人を超えるエントリーがあったそうですが、会場に行く道もかなり混雑していました。小学生もたくさん参加し、和やかな雰囲気の大会となりました。

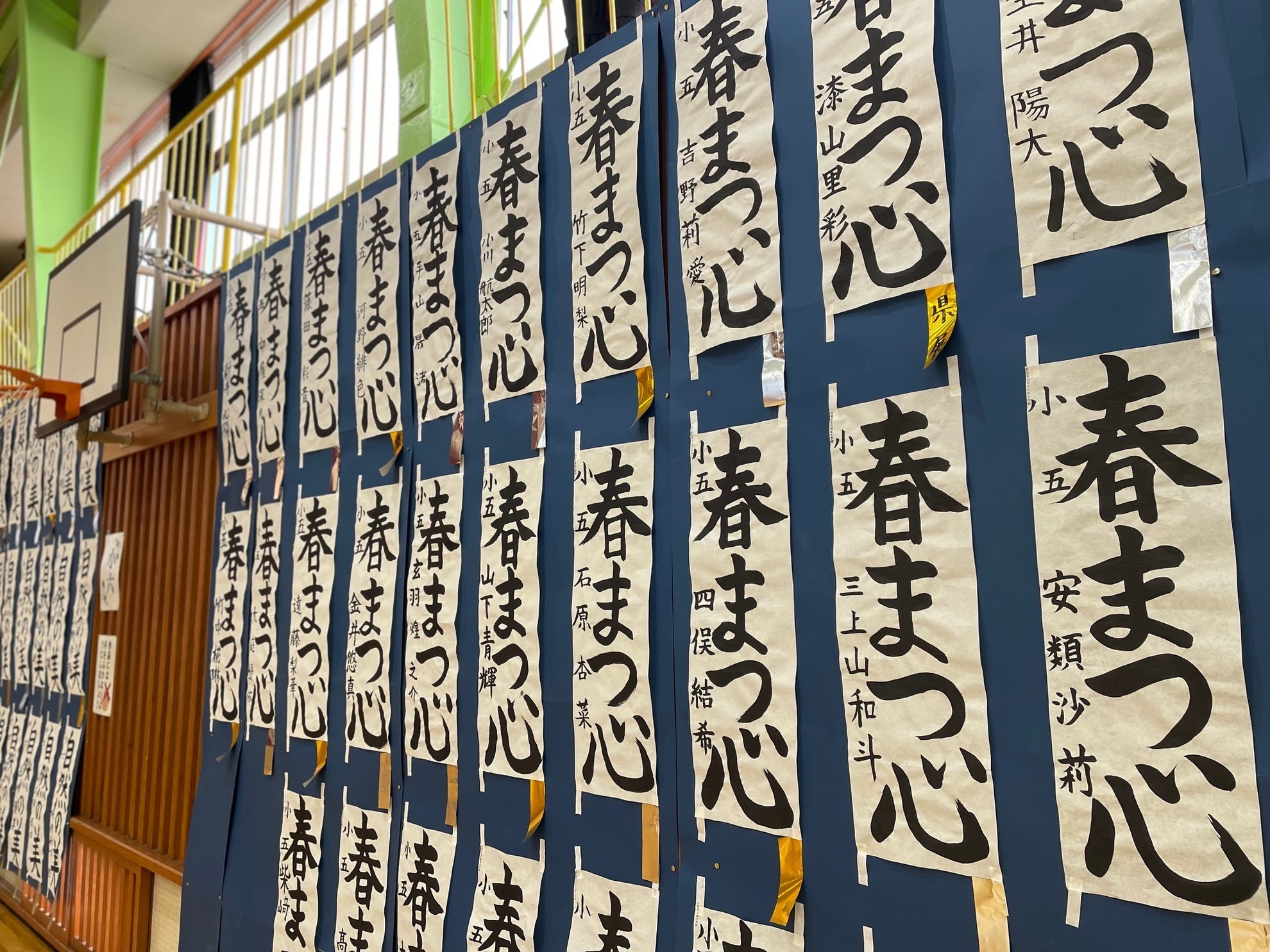

その後は白岡市小中学校児童生徒書き初め展へ。力強く伸びやかな作品が並びます。パソコンやタブレットで字を書く機会は減ってきていると思いますが、丁寧に文字を書くという事は素晴らしいなと改めて感じました。

子育て関係団体からのヒアリング 2024/1/11

今日は様々な子育て関係の団体からヒアリングを行いました。学童保育協議会、民生・児童委員協議会、里親会、看護協会の皆様から「現状の課題」や「ご要望」を伺い、意見交換させて頂きました。会派のメンバーとともに子育て政策の研究に取り組んでいますが、現場を熟知されている関係者の皆様から情報を頂き、とても有意義でした。

学童保育は多くの待機児童が問題になっており、また様々な業者が学童保育の運営に入ってきていますが、待機児童解消だけでなく質の確保も重要です。特に狭い空間に子どもたちがすし詰め状態になっている状況の改善や指導員の確保は喫緊の課題です。

学童保育が単に、親が働いている間に預かってもらう所ではなく、子どもが家庭にいる時と同等かそれ以上に豊かな成長の機会を提供できる場所にしていく必要があると思います。遊びや学びの充実はもちろん、子どもが居心地の良い空間をつくるための議論がもっと必要だと思います。

その他に今日は、民生児童委員の活動や里親制度、産後ケアなど色々なテーマで意見交換しましたが、子育て政策についてはやはり必要なところに予算付けがまだまだ足りていないと改めて感じました。

春日部農林センターへ 2024/1/10

今日は春日部農林センターへ。春日部農林センターは埼玉県東部(白岡市・宮代町含む)の農業振興に関する業務を行う県の地域機関です。春日部にある地方庁舎の中にあり、ここの建物には農林センターのほかに県税事務所や東部地域振興センターなどが入っています。

訪問の目的は宮代町の土地利用についての協議です。宮代町の和戸駅西側の開発を目指していますが、農地ですので農地転用等が必要になります。埼玉県は農地の転用が非常に厳しく、和戸駅西側も駅前ですが農地としての保全を求められています。駅前であるというのに開発にストップがかけられており、これはおかしい、という事で地元町議の方とも連携して和戸駅西側の整備を目指して進めています。今日は宮代町役場の課長にもお越し頂き、課題となる事を具体的に挙げてもらい、再整備に向けたステップを整理しました。もちろん一朝一夕に進む事業ではないですが、何としても一歩を踏み出したいと思います。

また、話は変わりますが、埼玉県では能登半島地震の被災者に対して公営住宅を提供する事が決まりました。県営住宅の提供戸数 は30戸、市町村営住宅等の提供戸数 113戸、家賃や敷金は免除で、利用期限は6か月ですが、最長1年まで延長可能です。

新年会など 2024/1/9

新年会が続きます。宮代町では自治会の新年会へ、白岡市では商工会の新年賀詞交歓会に参加させて頂きました。

挨拶の中で、能登半島地震に対する埼玉県の対応などをお話しさせて頂きました。また、今年は埼玉出身の偉人である渋沢栄一翁が新しい一万円札の顔になる予定です。日本の近代経済の礎を築いた渋沢栄一翁の精神や知恵に改めて学び、地域経済の活性化について考えていきたいです。

夜は白岡駅にて、藤井市長と市職員の皆さんと能登半島地震の募金活動を行いました。一度通り過ぎた学生が募金に戻ってきてくれたり、皆様のご協力に温かい気持ちになりました。募金箱がいっぱいになる程、ご協力頂きました。募金頂いたお金は赤十字社を通して全額被災地にお送りいたします。

精神医療チームDPATの派遣 2024/1/8

能登半島沖地震の被災地では雨や雪の中で救助活動が続いています。埼玉県警察も震災が起きた当日から現地で活動を続けています。「広域緊急援助隊警備部隊」という災害時に対応するための高度な救出能力を持つメンバーが被災地に入っています。

また被災地から要請を受け、明日は埼玉県の災害派遣精神医療チームDPATが現地に派遣されます。DPATは精神科医師や看護師・保健福祉士などで構成される「精神医療」の専門チームです。避難所を巡回し、被災者をメンタル面からサポートします。今、多くの方が避難所で厳しい生活を余儀なくされています。避難所の不安定な環境から様々な生活上の問題が発生し、避難者のストレスは溜まっていきます。避難生活も長期化しているので、疲労はピークに達していると思います。時期に応じて支援ニーズも変化しますが、避難者だけでなく救助者への精神医療の提供やメンタルヘルス支援も重要です。現場は道路の寸断などで孤立している地域もあり物資を届けるのも難しい状況と思いますが、一刻も早く必要な支援が行き届いてほしいと思います。

成人おめでとうございます! 2024/1/7

「20歳のつどい」が盛大に開催され、華やかな着物やスーツを着た新成人の皆さんが集まりました。皆さんの前途洋々たる未来への門出を祝し、祝辞を述べさせて頂きました。

令和の時代は人口減少や気候変動、AI等の技術革新が進み変化の激しい時代ですが、それはチャンスでもあります。これまでの常識に縛られず柔軟な発想で様々な事に挑戦してほしいと思います。

新成人の皆さん、おめでとうございます!

能登半島地震への支援 2024/1/5

能登半島地震の募金活動を自民党青年局のメンバーとともに行いました。被災地ではいまだ行方不明となっている方、避難生活を余儀なくされている方がたくさんいらっしゃいます。通行する方々に支援をお願いし、多くの方が立ち止まり、募金をしてくださいました。本当にありがとうございます。頂いたご支援は日本赤十字社を通して全額被災地にお届けさせて頂きます。

また、埼玉県では被災地支援が本格化することから災害即応室を設置し、防災ヘリや職員の派遣を行っています。被災地は大変な状況が続いています。できる支援から行っていきたいと思います。

大きな地震 2024/1/1

新年は地元寺塚の恒例祭や高岩地区の元旦祭などに参加しました。穏やかな正月でしたが、夕方に石川県能登地方で震度7の大きな地震がありました。私の地元でも長い横揺れが続きました。地震による埼玉県内の被害は入ってきていませんが、北陸地方や日本海側では大きな被害が出ており、引き続き地震や津波への警戒が必要です。改めて防災対策の重要性を再認識します。被害に合われた方々にお見舞いを申し上げるとともに、災害対応に当たられている現場の方々に敬意を表します。これから夜は冷え込むため心配です。被害が拡大しない事を祈ります。